A 70 años de su publicación /

Pedro Páramo, un libro que todavía habla con los muertos

Juan Rulfo (San Gabriel, México, 1917- Ciudad de México,1986) publicó en 1955 su única novela, “Pedro Páramo”, obra fundamental de la literatura hispanoamericana. A siete décadas de su aparición, sigue siendo un libro vivo, inquietante y revelador. Recuerdo que fue allá por la adolescencia que descubrí lo que algunos llaman realismo mágico. Me deslumbró. En ese momento, yo leía mucho a Gabriel García Márquez. Me fascinaban sus personajes desmesurados, los pueblos remotos cargados de polvo, los prodigios narrados con naturalidad, la muerte caminando entre los vivos como si fuera un vecino más.

Pero un día, alguien me preguntó: “¿Y leíste a Rulfo?”. No lo había hecho. Sabía, vagamente, que era un autor famoso, que era mexicano, pero no mucho más. No sé por qué imaginaba que era un autor de muchos libros, con una producción extensa y prolífica. Pero no: resulta que su obra era muy reducida en cantidad de títulos. Eso me atrajo más aún. Simplemente porque entendí (y sigo entendiendo) que eso es un signo de autocrítica, de trabajo constante sin afán de publicar por publicar, como tienen otros.

Algunos cuentos de Rulfo me apasionaron. El llano en llamas es un libro conmovedor y árido, como los paisajes que describe. Hay en esos relatos una violencia sorda, una tristeza sin consuelo, una humanidad dolida y tenaz. Pero un buen día leí Pedro Páramo. Y me atrapó. Me conmovió, me desorientó, me sumergió en un universo literario distinto a todo. Desde entonces, lo valoré para siempre.

Hoy, cuando se cumplen 70 años de su publicación, quiero recordarlo. Homenajearlo humildemente. Pero sobre todo, quiero invitar a los lectores de La Prensa a leer o releer Pedro Páramo. Créanme: no se van a arrepentir.

Comala: un pueblo habitado por ecos

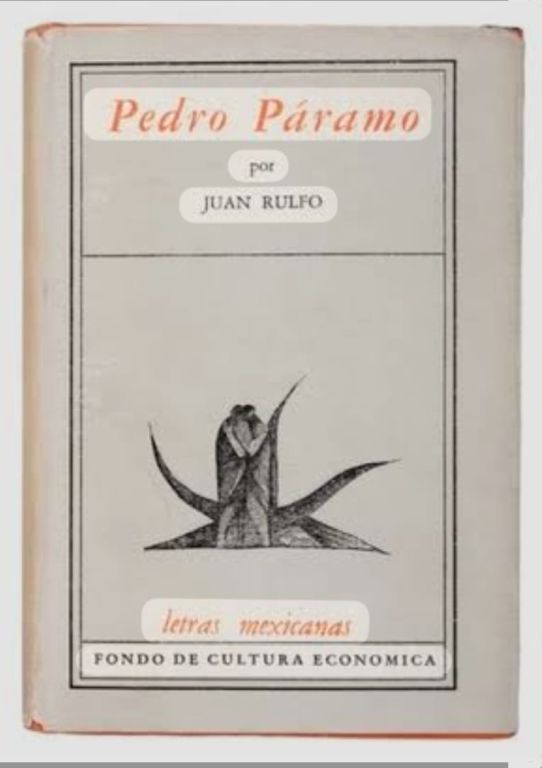

Pedro Páramo se publicó por primera vez en 1955. Tenía poco más de cien páginas. Fue editado por el Fondo de Cultura Económica en México y pasó bastante desapercibido en sus primeros años. Pero quienes lo leyeron con atención no tardaron en advertir que estaban ante algo completamente nuevo: un texto poético y brutal a la vez, un experimento narrativo adelantado a su tiempo, una novela breve que albergaba en sus líneas todo el peso de la historia, del abandono y de la muerte.

La historia es aparentemente simple: Juan Preciado le promete a su madre moribunda que irá a Comala, el pueblo donde nació, para buscar a su padre, Pedro Páramo. Cuando llega, descubre que ese lugar está casi desierto, seco, detenido en el tiempo. Y poco a poco se da cuenta de que los que allí hablan, los que le cuentan historias, los que murmuran desde las casas, los que recuerdan sus vidas y sus culpas… están muertos.

Es una novela en la que las voces de los difuntos dialogan con los vivos sin transición clara. El tiempo se quiebra, los narradores cambian sin aviso, los pasajes se encadenan más por la lógica del sueño que por la cronología. Y sin embargo, Pedro Páramo se lee con hipnosis, con una atracción casi física. Hay algo en ese lenguaje austero, seco, musical, que nos obliga a seguir leyendo.

Un antecedente del boom

Muchos años después, Gabriel García Márquez diría que, tras leer Pedro Páramo, se dio cuenta de lo que quería hacer con la literatura. “Ese libro me abrió los ojos”, diría el autor colombiano, quien incluso confesó que después de leerlo quedó bloqueado por un tiempo, porque sintió que ya todo estaba dicho.

No es casual que Pedro Páramo se considere uno de los antecedentes más claros del llamado “Boom Latinoamericano”. Antes de Vargas Llosa, antes de Cortázar, antes de Cien años de soledad, ya estaba ahí esa novela sombría, breve, y monumental.

Rulfo no escribió más novelas. Solo publicó un libro de cuentos —el ya mencionado El llano en llamas, en 1953— y un par de proyectos inconclusos. Pero con ese escaso corpus, se convirtió en un autor de culto. En alguien cuya influencia fue inmensa, incluso para escritores en otros idiomas y latitudes. Su silencio editorial también fue una forma de coherencia: Rulfo nunca quiso repetir lo que ya había logrado.

Lo universal en lo local

Hay quienes dicen que Pedro Páramo es una novela sobre México. Y lo es. Hay campesinos, hacendados, curas, caciques, mujeres que esperan, hombres que matan, espíritus que vagan. Está la Revolución, está la reforma agraria, está la violencia estructural. Pero también es una novela sobre el poder, sobre la culpa, sobre la imposibilidad del amor y la persistencia del deseo más allá de la muerte.

Pedro Páramo, el personaje, es un hombre sin escrúpulos. Un cacique que se apropió del pueblo y de sus vidas. Un ser cuya voluntad marcó el destino de todos. Pero la novela no lo juzga: lo muestra. Con un desapego frío, casi clínico. Y lo hace hablar, y lo deja en silencio, y lo hace regresar una y otra vez como un fantasma más, atrapado en su propia historia.

Ese juego entre lo local y lo universal es uno de los grandes logros de Rulfo. El lector uruguayo, argentino o colombiano no necesita conocer en detalle la historia mexicana para conmoverse con Pedro Páramo. Porque lo que ahí se narra trasciende fronteras y épocas: es la tragedia humana en su expresión más pura.

Una invitación a releerlo

Hoy, setenta años después, Pedro Páramo sigue desafiando a los lectores. Es un libro que no envejece, porque nunca fue del todo de su tiempo. Hay algo profundamente moderno —y a la vez profundamente ancestral— en esa manera de contar. Como si Rulfo hubiera escuchado voces antiguas, relatos orales, ecos de generaciones, y los hubiera transcrito en un idioma nuevo.

Si alguien no lo ha leído, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si ya lo leyó alguna vez, quizás en la escuela o en la juventud, lo invito a volver. A abrir sus páginas con otros ojos, con otras preguntas. A dejarse llevar por la cadencia de su prosa, por su estructura quebrada, por su silencio.

Pedro Páramo no es solo una novela: es una experiencia literaria, emocional y espiritual. Una de esas pocas obras que, cuando se terminan, no se terminan del todo. Quedan resonando, como las voces de Comala, en algún rincón del lector. Eso, en definitiva, es lo que logra la gran literatura: que no muera, que 70 años después, siga hablándonos como si fuera hoy.